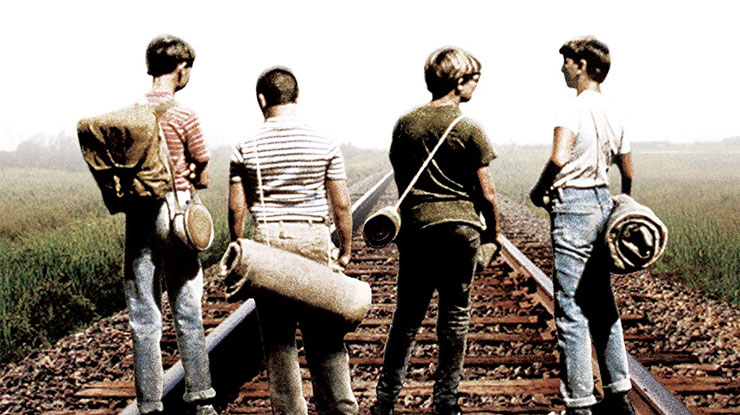

「スタンド・バイ・ミー」は1986年に公開されたアメリカ映画です。

主演はウィル・ウィートン、リヴァー・フェニックスなどで、監督はロブ・ライナーが務めました。

この作品はモダン・ホラーの巨匠・スティーヴン・キングの非ホラー短編集「恐怖の四季」に収められた小説が原作となっています。

12歳の4人の少年達が、好奇心から“死体探し”の旅に出るという、青春映画の金字塔と呼ばれる名作中の名作です。

映画「スタンド・バイ・ミー」より作品のネタバレ・考察、あらすじや作品にまつわる小話をご紹介していきたいと思います!!

スタンド・バイ・ミー(1986年)

舞台はオレゴン州の小さな田舎町キャッスルロック。

ゴーディ(ウィル・ウィートン)、クリス(リヴァー・フェニックス)、テディ(コリー・フェルドマン)、バーン(ジェリー・オコンネル)は気の合う4人組であった。

4人は両親や兄弟との不和など、それぞれに家庭の問題を抱えていた。

そんなある日、バーンが慌てた様子で、4人が秘密基地として使っている場所へやって来る。

バーンは、町から30キロばかり離れたところに列車の轢死体が放置されているとの話を聞き、死体を探しに行こうと提案するのであった。

好奇心からゴーディを始めとする4人は、線路づたいに冒険へと繰り出す。

少年達の、忘れられないひと夏の旅が始まるのであった…。

スタンド・バイ・ミー(ネタバレ・考察)

“死体探し”という一見ぎょっとするようなテーマが中心となっているこの作品。

ここでは、この映画にまつわる小話を紹介していきます。

タバコの正体は実はあの食べ物!!

この作品では少年達が度々、映画の中でタバコを吸っているシーンがあります。

12歳という設定なのにタバコ!?とびっくりした方もいたのではないでしょうか。

アメリカでもそうですが、日本でも12歳でタバコを吸うという行為はずばり違法です。

一見、本物にしか見えないこのタバコ、実はあの野菜から作られているのだとか。

その正体とは何と“キャベツ”!!

やはり、未成年がタバコを吸うシーンというのは、さすがに絵的にNGだったのでしょう。

スタッフの方々が試行錯誤してキャベツのタバコを作り出したのだそうですよ。

やんちゃで、少々不良の真似事のような事をしたい少年達の集まりですから、あえて、“タバコを吸うシーン”というものを監督は作り出したかったのでしょうね。

死体を見つける場面での苦労とは!?

この「スタンド・バイ・ミー」という映画は撮影期間中の60日間、一度も雨が降らなかったのだそうです。

晴天に恵まれたとはいえ、ここは曇天にしたい!という場面でスタッフ達は大変な苦労をしたのだとか。

ゴーディら、4人が死体を見つけるシーンは広範囲にわたって、布で周辺を覆って撮影に臨んだ、という秘話もあります。

監督を始め、たくさんのスタッフの苦労があってこの「スタンド・バイ・ミー」という名作は生まれたのです。

当然、役者陣の演技も素晴らしい事は間違いありません。

しかし、監督やスタッフの苦労なくしてこの映画は誕生しなかった事を考えると、エンドロールで流れる全ての人々の名前に、拍手を贈りたいものですね!!

子供達を怒鳴った?ロブ・ライナー監督!!

この作品では子供達が列車に追いかけられ、轢かれそうになりながらも何とか助かる、といったハラハラ・ドキドキの描写があります。

しかし、安全面を考えて、彼らに危険のない撮影方法が選択された結果、緊張感がなくなってしまうという事態が発生しました。

その為、ロブ・ライナー監督は子供達を本気で怒鳴り、怯えた表情を引き出すという作戦を使ったのだそうです。

他にも、死体を見つける場面ではリアルさを出す為、本番で初めて死体を目にさせるという手法も使われたのだとか。

子供達のリアルな感情や表情は、ロブ・ライナー監督ならではの、工夫が施されていたのですね!!

少年達が旅路の果てに見つけたもの

「スタンド・バイ・ミー」はあまり起伏がなく、わりと淡々とした形で物語が進んでいきます。

そして何故だか胸がぎゅっと締めつけられるような、懐かしさを感じさせてくれる映画です。

4人の少年達が“死体探し”の旅を通して見つけたものとは何だったのでしょう?

強いものに屈しない勇気

物語の終盤で、死体を見つけたゴーディ達は、地元で悪さばかりしている、エース率いる不良軍団達にナイフで脅されます。

死体を発見した第一人者になる事で、新聞に載るなど、自分達のお手柄を考えていたのです。

しかし、ゴーディは拳銃を突きつけエース達を追っ払ってしまうのでした。

ゴーディを始めとし、この出来事は4人に勇気を与えました。

自分達はまだ12歳という年齢で、“子供”という意味では弱き立場にあります。

拳銃の効果もあるとは思いますが、エースら不良一味に勝った事で少年達は強いものに決して屈しないという勇気と自信を得たのです。

そして、エースのように自分達より弱い人間を攻撃する事は、馬鹿な事だと悟ったといえます。

真に強い人は、自分達よりも弱い者をいじめたりはしない。

エース達の強さは偽者だという事に気付いたのです。

未来への希望

映画の中盤辺りで、ゴーディとクリスが将来の事について語り合う場面があります。

物語を作る才能があるので、作家になるといいとクリスはゴーディにアドバイスをするのでした。

ゴーディもクリスに進学する事を促しますが、家が貧しい為、それは無理だろうと半ば諦め気味の様子です。

今作品は、この時代のアメリカの貧困問題や格差社会の事も描いた作品です。

そして4人の少年達は自分達の家庭において、虐待や親との不和等、様々な問題を抱えています。

しかし、少年達はこの旅をきっかけに、どんな困難が待っていても未来に希望を持って生きるという、一筋の光も手に入れるのです。

実際にゴーディはクリスのアドバイスをきっかけに、作家になります。

クリスも貧しさを超えて、弁護士になるという素晴らしい道を辿りました。

少年達はこの長い旅路の果てに、それぞれの道を見つけ、未来への希望を持ちながら一つ大人になったのです。

永遠の友情

ゴーディ、クリス、テディ、バーンの4人は大人になるにつれ、連絡を取り合う事もなくなり、疎遠になってしまいます。

クリスに関しては、その正義感ゆえにケンカの仲裁に入ったところ、ナイフで刺されて死んでしまうのでした。

そしてゴーディはその事を新聞の記事で知るという、何とも切ない描写があります。

しかし4人の少年達はたとえ離ればなれになっても、心は一つだ、という事を旅を通して学んだのです。

その証拠に、大人になり作家の道へと進んだゴーディは、この4人での旅を一つの小説にします。

旅の事を書くという提案は、誰よりも作家になる事を応援してくれた、クリスからのアドバイスでもありました。

そしてゴーディの小説はこんな言葉で締めくくられます。

「12歳だったあの時のような友達は、もう二度とできない。もう二度と…。」

この台詞が全てを物語っているのです。

頻繁に会ったり、電話をしたりという事だけが“友達”という定義の全てではありません。

ひと夏の旅路の果てに少年達が見つけたものは、忘れられない思い出であり、それは永遠の友情へと彼らを導いたのです。

伝説の名俳優・リバー・フェニックス

この「スタンド・バイ・ミー」という映画でクリスを演じたのが、23歳という若さでこの世を去った名俳優・リバー・フェニックスです。

彼の演技はとても輝きがあり「スタンド・バイ・ミー」でのその存在感に、彼の虜になった方も多いと思われます。

彼は映画「ジョーカー」などで知られる、ホアキン・フェニックスの実の兄です。

その端正な顔立ちと、演技の上手さ、圧倒的な存在感などから“ジェームズ・ディーンの再来”とも呼ばれました。

「スタンド・バイ・ミー」で注目され、ハリソン・フォードの代表作「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」にも出演するなど、一躍有名俳優となったリバー・フェニックス。

キアヌ・リーブスと共演した「マイ・プライベート・アイダホ」ではヴェネツィア国際映画祭主演男優賞を受賞するなど、輝かしい功績を収めました。

そんな時、彼はコカインやヘロインのオーバードーズによる心不全で、23歳という若さでこの世を去ってしまいます。

ファンの間ではあまりにも早すぎる彼の死を悼むと同時に、反麻薬活動を行っていたリバー・フェニックスの死に疑問点を感じる人々もいたそうです。

海外でいえば、ジェームズ・ディーン、日本でいえば尾崎豊のような存在感とカリスマ性を持っていたリバー・フェニックス。

才能ある、若き天才が亡くなってしまうのはいつの時代でも悲しいものです。

郷愁を感じさせるような音楽

今作品を観た事のない人でもおそらく知っている人の方が多いであろう、あの音楽。

楽曲名は映画と同じく「スタンド・バイ・ミー」で、ベン・E・キングというアメリカ出身の歌手が作詞・作曲を手掛けました。

イントロからサビの部分まで、一度聴くと頭から離れなくなるような、ノスタルジックな音楽ですよね。

元々は黒人霊歌の「Lord,Stand by Me」という曲で、それにインスパイアされるような形で作られました。

ジョン・レノンなど多くの歌手にカバーされ、歌い継がれている愛すべき名曲です。

この音楽がいい具合に映画に彩りを添えていて、映画を含めどこか懐かしさを感じさせる仕上がりとなっています。

まとめ

以上、映画「スタンド・バイ・ミー」から作品のネタバレ・考察、あらすじや作品にまつわる小話を一気に紹介してきましたが、如何でしたでしょうか!?

この作品は、若い時に観るのと、年齢をある程度重ねてから観るのには、感じる印象が全く違ってくる作品と呼べるでしょう。

「昔、観たけどもう一回観たい!」という方はその違いを味わいつつ作品を鑑賞するのもいいでしょう。

「初めて観る!」という方もその世界観に引き込まれること間違いなしの作品です。

家族、友達、はたまた恋人と、自分の子供時代を思い出しながら観てみるのもいいかもしれませんね!